В октябре 2023 года челябинский Завод роботов выпустил первую партию машин грузоподъемностью 120 кг, а в октябре текущего года стал пионером отечественного серийного производства промышленных роботов-манипуляторов — уже сто единиц техники интегрированы в производственные линии Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и выполняют различные операции: обслуживают токарные и фрезерные станки, в кузнечном цехе загружают прессы для горячей штамповки, где температура изделий может достигать 1300 градусов.

Завод роботов инвестировал в этот проект 3,2 млрд рублей. Предприятие площадью 11,5 тыс. кв. м уже вышло на проектную мощность, может выпускать от 70 до 100 роботов в месяц. В 2024 году изготовлено 250 единиц, планы на 2025 год — 850 единиц, а к 2027 году, с учетом ввода в эксплуатацию второй производственной площадки, на заводе смогут делать 2000 машин.

Бизнес-план челябинского завода претендует на революцию в отрасли робототехники, так как до настоящего времени процесс роботизации шел в стране со скоростью всего 20‒25% годового прироста и достиг, по экспертным оценкам, емкости в 2100 роботизированных комплексов в 2023 году. При этом большая часть установленных роботов —1475 штук — это импорт из западных стран и Китая, что вполне понятно: до сих пор никто из отечественных производителей роботов, а таких в стране около двух десятков, серийно их не выпускал. И, что более важно, рынок оценивается не просто по роботам как изделиям, а по готовым роботизированным решениям с оснасткой и настройкой, интегрированных в производственные цепочки предприятий. Средняя стоимость одного такого решения оценивается в 7,5 млн рублей, то есть емкость рынка составляет 15,7 млрд рублей. Появление игрока, способного увеличить внутренний спрос в полтора раза, а при выполнении Заводом роботов плана в тысячу штук в год примерно так и будет, — впечатляющая заявка. По сути, компания приглашает всех стать свидетелями большого эксперимента, где выпуск роботов лишь часть задачи, наряду с созданием обширной экосистемы, включающей подготовку в учебных заведениях разного уровня кадров для отрасли, а также с насыщением рынка интеграторами, которые являются мостом между роботами и потенциальными заказчиками.

К тому же проект Завода роботов своего рода пилот: он станет первым шагом в реализации указа президента РФ о вхождении России в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации к 2030 году. Поставленные в документе задачи по увеличению плотности роботизации промышленности внушительны: количество роботов на 10 тыс. работников должно вырасти с нынешних 19 до 145 к концу 2030 года, а общий парк роботов в стране — с 12 тыс. до 94 тыс. единиц.

Пять популярных моделей

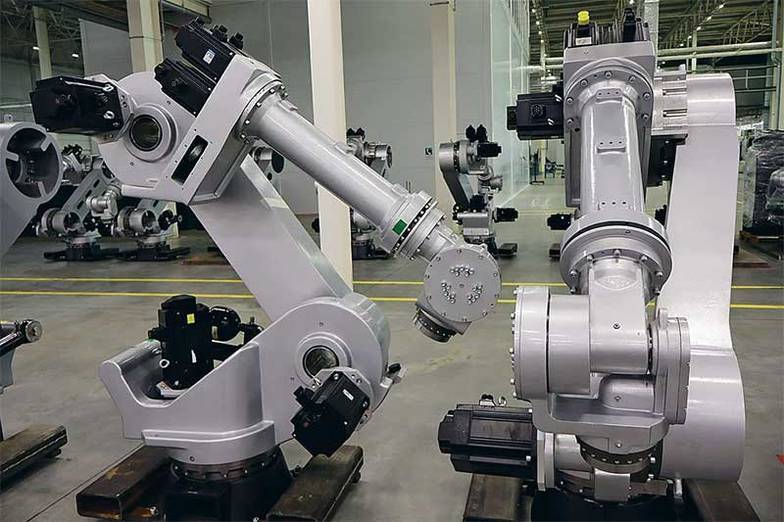

Что же предлагает завод рынку? Компания «Русский робот», которая работает в связке с заводом и отвечает за интеллектуальную составляющую, то есть за разработку и прототипирование робототехнических решений, конструкторскую документацию и программное обеспечение, подготовила модельный ряд из пяти роботов различной грузоподъемности, от 6 до 120 кг — это так называемые промышленные шестиосевые роботы-манипуляторы для различных отраслей и типов применения, от учебных до узкоспециализированных промышленных, к примеру для работы в высокотемпературной среде.

Разработку «Русский робот» ведет с 2019 года собственными силами, собрав в команду выпускников ведущих технических вузов. По данным компании, сильными и конкурентными сторонами их изделий являются интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс, существенно ускоряющий обучение пользователей и не требующий изначальных навыков программирования, а также уникальная конструкция роботов. Будучи отечественной продукцией, челябинские роботы не обременены сертификатами конечного пользователя — то, чего требуют зарубежные экспортеры для прохождения экспортного контроля в стране отправления, поэтому продукция доступна для заказчиков всех отраслей, в том числе для атомной промышленности и ОПК.

Что касается технического воплощения разработок «Русского робота», то есть серийного производства на Заводе роботов, то, по словам заместителя генерального директора завода Александра Горькуши, строительством и оснащением завода компания занималась самостоятельно, на свои средства. Обращались за поддержкой к государству и по Кластерно-инвестиционной программе (КИП), позволяющей предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса подать документы на финансирование с целью организации стратегически значимых производств на территории России, получили средства в 2024 году — 2,5 млрд рублей. Первоначально планировали оснастить цеха европейскими и японскими станками, но к моменту их заказа в 2023 году из-за санкций уже не все можно было купить — приобретали доступные аналоги.

Первым в серийное производство был запущен робот-манипулятор (модель RusRobot RR 120-2900) грузоподъемностью 120 кг — и это не случайно, так как были учтены запросы и потребности якорного заказчика, которым стал ЧКПЗ. Второй в серию пошла модель RusRobot RR 60-2100 грузоподъемностью 60 кг — тоже популярный на рынке формат робота, который может использоваться в разных отраслях, включая машиностроение, металлургию, сельское хозяйство. Уже готова конструкторская документация для изготовления третьей модели в линейке — маленького робота-манипулятора грузоподъемностью 6 кг; ожидается, что кроме промышленных производств он будет весьма востребован в средне-специальных и высших учебных заведениях как пособие, позволяющее на практике знакомиться с робототехникой. В планах на 2025 год — серийный выпуск роботов грузоподъемностью 12 и 25 кг со специальными опциями сварки и покраски.

Все пять моделей роботов-манипуляторов — «ходовой товар», поэтому в компании полагают, что проблем с их реализацией не будет.

«Заявки на роботов есть, сейчас мы работаем с большими компаниями в автомобилестроении и машиностроении, потребности которых в роботах исчисляются десятками», — отметил Александр Горькуша.

Согласно предварительному маркетинговому анализу, в продажах компании следующего года половину займут роботы грузоподъемностью 60 кг, еще около 30% — роботы грузоподъемностью 120 кг, остальное поделят между собой другие три модели.

Сделано в России. Почти

Производство на Заводе роботов локализовано с максимально доступной сегодня глубиной, импортируется лишь то, что в стране купить невозможно: двигатели и сервоприводы. Александр Горькуша сетует, что государственная система оценки промышленной продукции на принадлежность к отечественной согласно постановлению правительства РФ №719 пока дает им не очень высокие баллы, и это не совсем справедливо.

«Представьте, мы приобретаем порядка двух тонн металла за 250‒300 тысяч рублей, чтобы самостоятельно, силами коллектива в 230 человек, изготовить корпус, редуктор и другую компонентную базу для робота, а потом устанавливаем на него импортный комплект из шести двигателей на полтора миллиона рублей — и получается, что в денежном эквиваленте наша доля в изделии невелика, а ведь сколько труда нами затрачено, чтобы из куска металла сделать робота» », — говорит Александр Горькуша.

На заводе задумывались о локализации двигателей и сервоприводов, но пока это сложная задача. Скажем, промышленные компьютеры и контроллеры, которые управляют частями робота, уже есть в России, аналоги можно приобрести и работать с ними, при том что они не всегда надежны, как полагают в компании. А вот двигателей с необходимыми характеристиками и качеством в стране просто нет.

«Мы ко всем обращались за локализацией двигателей, кто-то называет срок два года, кто-то — пять на условиях, что по техническому заданию мы оплатим пять лет разработок, чтобы дождаться результата, а это очень дорого, — поясняет Александр Горькуша.

Тормозит развитие двигателестроения для роботов малая емкость рынка.«Нам, к примеру, в следующем году может понадобиться тысяча двигателей, но для нового производства двигателей, которое инвестирует три-четыре миллиарда рублей в проект, этого мало, для окупаемости ему надо изготавливать 30‒50 тысяч двигателей в год, а значит, таких потребителей, как Завод роботов, в России должно быть как минимум пять», — резюмирует Горькуша. Впрочем, картина может поменяться, если будут приняты новые поправки к постановлению правительства № 719, то после 2028 года производители будут обязаны устанавливать на роботов двигатели отечественного производства. То есть рынку дается три-четыре года на то, чтобы появилось производство необходимых компонентов.

«Нам, к примеру, в следующем году может понадобиться тысяча двигателей, но для нового производства двигателей, которое инвестирует три-четыре миллиарда рублей в проект, этого мало, для окупаемости ему надо изготавливать 30‒50 тысяч двигателей в год, а значит, таких потребителей, как Завод роботов, в России должно быть как минимум пять», — резюмирует Горькуша.

Впрочем, картина может поменяться, если будут приняты новые поправки к постановлению правительства № 719, то после 2028 года производители будут обязаны устанавливать на роботов двигатели отечественного производства. То есть рынку дается три-четыре года на то, чтобы появилось производство необходимых компонентов.

Завод роботов создан в феврале 2020 года в Челябинске, специализируется на серийном производстве и сборке промышленных роботов. Инновационная компания в сфере робототехники и автоматизации «Русский робот» создана в 2019 году, специализируется на разработке линейки серийных промышленных роботов-манипуляторов RusRobot RR грузоподъемностью от 6 до 150 кг для различных отраслей и типов применения.

Компания «Хартунг» создана в 2006 году, развивает проекты в сфере транспортного машиностроения, робототехники и системной интеграции.

Число сотрудников — более 200 человек в трех компаниях.

Выручка: «Хартунг» — 1,2 млрд рублей, «Русский робот» — 2,6 млн рублей, Завод роботов — 114,6 млн рублей.

Между тем эксперты рынка скептически относятся к перспективам быстрой локализации производства роботов в России, а истоки проблемы видят в том, как исторически развивалась отрасль в стране. По мнению заместителя директора «АРБ Про», руководителя направления «Стратегическое планирование» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Романа Копосова, направление робототехники никогда не имело здесь традиций, развитой научной школы и таких крутых наработок, как в атомной, химической промышленности или в аэрокосмическом приборостроении.«Создавались роботы для ликвидации чрезвычайных ситуаций и полетов в космос в Советском Союзе, но это были единичные и мелкосерийные экземпляры, а крупносерийного выпуска промышленных манипуляторов, особенно многоосевых с высокой грузоподъемностью, способных выдержать большое число циклов и сохранять точность в позиционировании, не было», — отмечает Роман Копосов. По оценке Копосова, для того, чтобы догнать мировых производителей, которые выпускают роботов уже почти полвека, и сделать свой манипулятор со стопроцентной локализацией, молодым российским компаниям потребуется как минимум 10‒15 лет, придется создать целую рыночную инфраструктуру. И даже собственный выпуск ряда компонентов не равен созданию собственного полноценного продукта. «То, что сейчас происходит на рынке робототехники, напоминает старую историю с автомобильной промышленностью: мы долгое время локализовали сборку иностранных машин под своими брендами, но в итоге собираем машины из готовых комплектов, прикручивая свой логотип», — заключает он.

«Создавались роботы для ликвидации чрезвычайных ситуаций и полетов в космос в Советском Союзе, но это были единичные и мелкосерийные экземпляры, а крупносерийного выпуска промышленных манипуляторов, особенно многоосевых с высокой грузоподъемностью, способных выдержать большое число циклов и сохранять точность в позиционировании, не было», — отмечает Роман Копосов.

По оценке Копосова, для того, чтобы догнать мировых производителей, которые выпускают роботов уже почти полвека, и сделать свой манипулятор со стопроцентной локализацией, молодым российским компаниям потребуется как минимум 10‒15 лет, придется создать целую рыночную инфраструктуру. И даже собственный выпуск ряда компонентов не равен созданию собственного полноценного продукта.

«То, что сейчас происходит на рынке робототехники, напоминает старую историю с автомобильной промышленностью: мы долгое время локализовали сборку иностранных машин под своими брендами, но в итоге собираем машины из готовых комплектов, прикручивая свой логотип», — заключает он.

По оценке Копосова, для того, чтобы догнать мировых производителей, которые выпускают роботов уже почти полвека, и сделать свой манипулятор со стопроцентной локализацией, молодым российским компаниям потребуется как минимум 10‒15 лет, придется создать целую рыночную инфраструктуру. И даже собственный выпуск ряда компонентов не равен созданию собственного полноценного продукта. «То, что сейчас происходит на рынке робототехники, напоминает старую историю с автомобильной промышленностью: мы долгое время локализовали сборку иностранных машин под своими брендами, но в итоге собираем машины из готовых комплектов, прикручивая свой логотип», — заключает он.

Еще более радикален Роман Тимофеев, директор компании-интегратора и дистрибутора «Робовизард»:

«Технологиям промышленных роботов, которые существуют в нынешнем виде, более сорока лет. Нужно ли нам сейчас тратить силы, время и средства на то, чтобы их копировать и дожидаться хорошего результата десять лет? С той скоростью, с которой идет прогресс, через десять лет, возможно, уже будут роботы-гуманоиды с искусственным интеллектом, а промышленные роботы-манипуляторы отойдут в прошлое. И опять мы будем догонять? Если во что-то и вкладываться, так в более новое, современное, передовое. Как Уэйн Гретцки говорил: “Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие — там, где она будет”».

Кому рулить на рынке роботов

Позиция «Русского робота» крепка тем, что никто необходимость технологического суверенитета страны не отменял и рано или поздно придется учиться все делать самим, в том числе проходя этап «болезни роста». Скорее, ошибкой было то, что упущено слишком много времени, и до робототехники, как и до станкостроения, долго не доходили руки, выработалась привычка любое оборудование покупать за рубежом.

Вот и до 2022 года отечественный рынок по своим предпочтениям в роботах не сильно отличался от общемировых трендов, господствовали западные бренды — Fanuс, Kuka, ABB, Yaskawa Electric, Kawasaki, Universal Robots. Но после начала СВО они официально покинули страну, хотя их продукцию можно по серым каналам привезти и сейчас — но уже по более высокой цене, без гарантии производителя, сервиса и технической поддержки. Образовавшуюся брешь быстро стали заполнять роботы из Китая, в 2023 году они заняли уже 66% импорта, причем если все западные компании были хорошо известны интеграторам, то среди более чем двух десятков китайских поставщиков неплохо себя зарекомендовали CRP и GSK, из второго эшелона по потреблению — AUBO и JAKA, остальные — пул развивающихся компаний, то есть не отметившихся на рынке особыми достижениями в производстве.

И здесь для отечественных производителей промышленных роботов, которые постепенно включаются в борьбу за собственный рынок, есть ряд интересных наблюдений.«За два года многие повернулись в сторону Китая, стали изучать производителей роботов, к которым до этого интереса не было, наши партнеры-интеграторы перепробовали по три-четыре поставщика и более, а теперь мы видим тенденцию, что они возвращаются к тем же производителям, с которыми работали до 2022 года — кто-то полностью, а кто-то пытается комбинировать в проектах китайских и, как вариант, японских роботов, — рассказывает Роман Тимофеев.

«За два года многие повернулись в сторону Китая, стали изучать производителей роботов, к которым до этого интереса не было, наши партнеры-интеграторы перепробовали по три-четыре поставщика и более, а теперь мы видим тенденцию, что они возвращаются к тем же производителям, с которыми работали до 2022 года — кто-то полностью, а кто-то пытается комбинировать в проектах китайских и, как вариант, японских роботов, — рассказывает Роман Тимофеев.

Почему же интеграторы начали скептически относиться к китайским роботам? Во-первых, по словам Романа Тимофеева, в Китае промышленная робототехника при поддержке государства развивается около десяти лет, и это еще маленький срок для того, чтобы создать продукт, который по функционалу, надежности, качеству и основным техническим характеристикам был бы сопоставим с мировыми брендами.

«Показатель “надежность” в китайских роботах условен, они сами не знают, сколько он продержится, называют примерную цифру в три-четыре года, тогда как хороший промышленный робот рассчитан на то, чтобы как минимум десять лет отработать без проблем», — говорит Роман Тимофеев.

Флагманский робот-манипулятор Завода роботов RusRobot RR-120-2900 может перемещать тяжелые и опасные грузы, к примеру обслуживать листогибочный пресс и автоматизировать процесс укладки листового металла весом более 50 кг

Во-вторых, интеграторы привыкли к определенным маркам роботов, с которыми уже делали проекты, имеют определенные наработки в плане софта, интеграции с инструментом, который устанавливали на машины. А при работе с китайскими производителями надо все начинать сначала: адаптировать их или полностью переделывать софт, привыкать к тому, что там по-другому подключается и настраивается инструмент робота. И следом за массой технических неудобств следует проблема отсутствия нужной информации.

«Если у западных производителей подробная документация идет в комплекте, то в Китае информацию как-то больше в устной форме передают, там нет подробных мануалов, инструкций, руководства по эксплуатации не существует. А начинаешь вопросы им задавать, в ответ — тишина», — рассказывают в «Робовизарде».

О том, что работа с китайскими производителями комплектующих — это лотерея, подтверждают и в «Робокоме»:

«Мы не из вредности не сотрудничаем с ними, ведь если ехать в Китай, самостоятельно искать, смотреть и пробовать, то можно подобрать хорошие компоненты, но тогда на исследование рынка уйдут такие деньги, которые целесообразны только при торговле этими компонентами. А когда мы в России связываемся с поставщиками, то сталкиваемся с очень низкой квалификацией: о товаре знают только то, что в буклете написано, сервиса нет, срок поставки большой».Интеграторы с сожалением отмечают, что если раньше производители роботов, особенно европейские, держали в России свои склады, обеспечивали качество и поддержку квалифицированными специалистами, то теперь с этим проблема. А торговые компании, поставляющие китайскую продукцию, не спешат вкладываться в продукт, концентрируясь на сиюминутной выгоде и занимая выжидательную позицию: может, мировые лидеры еще вернутся.

Интеграторы с сожалением отмечают, что если раньше производители роботов, особенно европейские, держали в России свои склады, обеспечивали качество и поддержку квалифицированными специалистами, то теперь с этим проблема. А торговые компании, поставляющие китайскую продукцию, не спешат вкладываться в продукт, концентрируясь на сиюминутной выгоде и занимая выжидательную позицию: может, мировые лидеры еще вернутся.

Принято считать, что китайская техника конкурентоспособна по цене. Так, Роман Копосов уверен, что китайские роботы, заметно отставая в надежности и уровне ПО от хорошо изученных моделей японских и европейских компаний, еще долго будут лидировать в России по продажам, будучи дешевле западных на 30%. Однако, по наблюдению Романа Тимофеева, разброс в ценах на китайских роботов тоже может быть значительным:

«Есть небольшие роботы, которые китайцы научились более или менее делать и выпускают массово, — они могут быть в два раза дешевле японских, а если это большие, тяжелые машины, то разница в цене может быть несущественной, китайский робот может даже быть дороже японского».

В связи с этим важно, с каким ценовым предложением выйдет на рынок Завод роботов и что сможет противопоставить конкурентам в сервисе. По словам Александра Горькуши, цена складывается всегда индивидуально, под потребности заказчика, а с учетом государственной поддержки для производителей в виде субсидий робот грузоподъемностью 120 кг обойдется покупателю примерно в 3,75 млн рублей с НДС. Аналог со схожими характеристиками от Kuka стоит 4‒4,2 млн рублей, от китайских производителей — 3‒4 млн рублей. Таким образом, российский робот будет не дороже аналогов.

Что касается сервиса, то на Заводе роботов уверены: их клиенты будут довольны, так как запчасти у них всегда в наличии, кроме того, доступно необходимое техническое и информационное сопровождение, включая обучение сотрудников клиента. За счет этого челябинский робот обойдет китайского по долговечности.

«При своевременном обслуживании и замене запчастей наши роботы прослужат 20‒25 лет, практически любую поломку можно устранить в кратчайший срок: если это гарантийный случай и дистанционно интеграторы сообщают, что сломалось, сервисные инженеры приезжают с этими запчастями и меняют, — рассказывает Александр Горькуша. — Более того, мы готовы предоставлять услугу, которой раньше в отрасли не было, — подменного робота, если машина вышла из строя, а диагностика не дает результатов». Доставку робота компания готова осуществить в течение суток, в зависимости от логистического плеча, установить нужные программы, прогнать по технологической цепочке и оставить работать у клиента, пока поломанный робот будет в сервисе.

Где взять несколько тысяч интеграторов

Промышленные роботы, находясь на вершине станкостроения, не являются самостоятельным продуктом, который можно купить, включить в розетку и пользоваться. В составе роботехнического комплекса их цена в среднем занимает примерно 30%, остальное — различное технологическое оборудование, в котором робот выполняет операцию, инжиниринг, программирование, внедрение на территории заказчика. В итоге, даже если робот стоит в два раза дешевле, цена самого решения может снизиться от этого всего на 10‒15%, что для конечного потребителя уже не так важно. Но вот для кого действительно все важно в роботе, от цены до качества, так это для интеграторов, которые несут ответственность за установленные ими роботизированные решения, и если что-то работает не так, как прописано в договоре и техническом задании, им придется все переделывать и исправлять за свой счет.

Получается, что интеграторы — это чуть ли не главные герои драмы, связанной с роботизацией, без них насытить рынок роботами невозможно. Но интеграторов в стране, мягко говоря, не хватает. По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), в России насчитывается около 140 компаний-интеграторов. Однако, по оценке Романа Тимофеева, активных интеграторов в стране около 100, но из них меньшинство можно считать по-настоящему профессиональными.

«Рынок у нас маленький, мы знакомы практически со всеми. Так вот: сильных интеграторов, у которых есть опыт, компетенции, грамотные сотрудники для выполнения проектов любой сложности, — порядка двадцати компаний», — говорит он.

Для сравнения: в Китае только в одном крупном городе может быть несколько сотен интеграторов, а в Германии насчитывается более 25 тыс. таких компаний.

По мнению Романа Копосова, дефицит интеграторов напрямую связан с дефицитом кадров в отрасли, в стране мало вузов и кафедр, где готовят специалистов для работы с робототехникой и промышленными манипуляторами, такие учебные заведения можно пересчитать на пальцах одной руки, среди них СПбПУ Петра Великого, где в свое время «Робовизард» помог оснастить учебную лабораторию роботами Kawasaki и где студенты могут работать с реальными заказами от бизнеса; это МГТУ им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ).

В компании «Робоком» считают, что если государство в лице Минпромторга и намерено кого-то поддерживать в отрасли, то начинать надо с молодых интеграторов — снижать им налоги, как для IT-компаний, или полностью отменять на первые несколько лет.

«Мы уже в состоянии двигаться вперед сами, но молодым трудно, потому что в команде нужен конструкторский блок, а у нас в принципе станкостроение в упадке и специалистов мало. Нужны программисты, но сектор IT растет и перетягивает кадры на себя. К тому же в робототехнике своя специфика, надо всех обучать», — говорит Илья Седогин.

По его словам, в «Робокоме» со штатом в 25 сотрудников нет ни одного человека, который ранее имел бы какой-то опыт работы с роботами — всех специалистов вырастили сами, при том что отсматривали студентов на профильных факультетах. «Надо давать знания о том, как применять робота, куда его поставить и что для этого нужно, как посчитать экономику, ведь заказчик, к сожалению, редко может сам посчитать окупаемость проекта», — говорит Илья Седогин. В «Робокоме» уверены, что говорить о серийном производстве роботов можно будет только тогда, когда начнут повсеместно появляться новые компании-интеграторы и в отрасль вольются тысячи новых специалистов.

На Заводе роботов, между тем, предложили свое решение проблемы. Они подсчитали, что для интегрирования тысячи новых роботов, которые они планируют выпустить в 2025 году, понадобится от четырех тысяч специалистов — мастеров, слесарей, инженеров АСУ и ПО — и делегировали эти задачи партнеру — компании-интегратору «Хартунг». Параллельно создается экосистема единого образовательного пространства ЧКПЗ — с целью кратно нарастить число квалифицированных инженеров для промышленного региона. Уже со следующего года в средних школах запустят 41 инженерный класс для школьников с единовременным обучением 1120 человек. Откроет свои двери Молодежный институт робототехники — 250 детей в год. 31 августа начал работу факультет мехатроники и робототехники на базе ЮУрГУ, а 2 сентября на базе многопрофильного колледжа ЮУрГУ открыли политехническое отделение ПАО «ЧКПЗ». Кроме того, в межуниверситетском кампусе мирового уровня в Челябинске, который является частью национального проекта «Наука и университеты», открываются научно-образовательные лаборатории, в том числе Лаборатория промышленной робототехники, «Прототипирование и изготовление деталей», «Прототипирование электроники», «Цифровой двойник» и другие. В итоге в рамках среднего и профессионального образования под задачи холдинга будет обучаться 3100 человек в год, а высшего образования — до 2400 человек в год. Кроме того, скоро заработает учебный центр «Русский робот», где сотрудников предприятий-заказчиков научат обслуживанию, наладке роботизированных комплексов, а также мелкому и среднему ремонту.

Так что в масштабах своих задач Завод роботов и «Хартунг» готовы удовлетворить кадровый голод, в том числе в интеграторах. «Если же говорить про крупные компании, которые готовы покупать у нас продукцию, такие, как АвтоВАЗ, КамАЗ, то у них есть собственные интеграторы в штате, которые обслуживают и интегрируют роботов, не говоря уже о собственных потребностях ЧКПЗ более чем в 400 роботов», — отмечает Александр Горькуша.

Робот — он не про экономию, а про рост производства

Для того чтобы решить национальную задачу вхождения РФ в топ-25 стран мира по показателю плотности роботизации, правительство работает над согласованием федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на который планируется выделить около 350 млрд рублей до 2030 года. Известно, что в проект войдут субсидии производителям роботов и компаниям, внедряющим машины на производстве. Важно, чтобы эта поддержка правильно использовалась и дала не сиюминутный результат, а позволила бы в долгосрочной перспективе развить отрасль и внутренний рынок.

Сегодня драйвером, запускающим столь важные процессы поддержки отрасли, является проблема нехватки кадров рабочих специальностей в стране — порядка 400 тыс. человек только для обрабатывающей промышленности.

«Нам постоянно приходят сообщения: “Помогите, давайте автоматизируем хоть что-нибудь!”» — говорят в «Робовизарде».«Вы не представляете, сколько человек, и чаще всего это мигранты, могут на кондитерской фабрике сидеть в отделе упаковки и раскладывать конфеты по коробкам — да их там тысяча! Из них 80 процентов можно смело убрать, заменив роботами», — рассказывают в «Робокоме». Из тех же соображений дефицита кадров ЧКПЗ стал первым заказчиком роботов-манипуляторов в своем холдинге.

«Вы не представляете, сколько человек, и чаще всего это мигранты, могут на кондитерской фабрике сидеть в отделе упаковки и раскладывать конфеты по коробкам — да их там тысяча! Из них 80 процентов можно смело убрать, заменив роботами», — рассказывают в «Робокоме». Из тех же соображений дефицита кадров ЧКПЗ стал первым заказчиком роботов-манипуляторов в своем холдинге.

«Мы же на ЧКПЗ роботов ставим не потому, что хотим людей уволить, а потому, что их просто нет, — поясняет Александр Горькуша. — Проще взять и обучить одного оператора роботизированного комплекса, чем найти для производства 12 операторов станков с ЧПУ».

И все же промышленные роботы не средство тушения кадровых пожаров, и робот может стать обузой для предприятия, которое не готово к его использованию. В связи с этим Илья Седогин обращает внимание еще на один вид дефицита на рынке роботизации — это дефицит квалифицированных заказчиков. Зачастую промышленники принимают решение о роботизации спонтанно: увидели на выставке или на картинке робота, дали задание своему производственному отделу составить техническое задание, объявили тендер, а потом в ходе общения с разными интеграторами поняли, что им нужно совсем другое, но процесс запущен, деньги потрачены, а робот не принес желаемого результата или стал ненужной мебелью. «Есть понятие производственного консалтинга, и лучше начинать не с ТЗ собственного сочинения, а с обзвона интеграторов со словами:«Мы созрели, чтобы роботизироваться, у нас люди дорого стоят, не хотите к нам приехать и что-то предложить?» Пусть приедут эксперты и расскажут, что можно автоматизировать, где это выгодно делать, а где нет», — считает он.

«Мы созрели, чтобы роботизироваться, у нас люди дорого стоят, не хотите к нам приехать и что-то предложить?» Пусть приедут эксперты и расскажут, что можно автоматизировать, где это выгодно делать, а где нет», — считает он.

«Сначала требуется порядок в существующих процессах выстроить, а уже потом думать о том, где и как можно заменить человека роботом на рутинных, тяжелых операциях»

По мнению Романа Тимофеева, в России вообще мало предприятий, которым выгодна роботизация. «Когда говорят про высокую плотность роботизации в ряде стран, то по факту это страны, где есть масштабное массовое производство, идет работа на мировой рынок. А в России типичное производство — это что-то малосерийное или вообще не серийное, автоматизировать такие операции очень тяжело», — говорит он. У многих в целом проблемы с наличием современного технологического оборудования, с организацией производства, и сначала требуется порядок в существующих процессах выстроить, а уже потом думать о том, где и как можно заменить человека роботом на рутинных, тяжелых операциях с высоким циклом повторяемости.

Другое заблуждение российских заказчиков — идея, что робот — это про экономию средств, хотя и про экономию тоже, если учесть, что в «Робовизарде» не делали проектов с окупаемостью больше трех лет. Но в большей степени робот — это про повышение объемов производства, улучшение качества продукции и захват новых рынков. Если предприятие изначально не ставит себе таких целей, то, скорее всего, роботы ему не нужны, просто механическое насыщение производства роботами принесет мало пользы. Если же говорить о специфике российского рынка, где все может очень быстро меняться и предприятиям сегодня надо одну деталь выпускать, а через неделю робота пора на другую функцию программировать, то здесь нужны совсем новые подходы к автоматизации.

«Надо думать о том, как сделать робота более гибким, где-то более простым в использовании, чтобы не требовалось супернавыков у персонала, который будет с ним работать», — говорит Роман Тимофеев. Но сделать робота умнее — задача не для роботостроения, а для разработки датчиков, софта. По мнению эксперта, в эту сторону и надо развиваться, отечественные решения могут быть конкурентоспособными во всем мире, где также есть задачи по применению роботов на малых предприятиях и небольших сериях, где невозможно использовать автоматизированные линии. И если задачу увеличить плотность роботизации в стране рассматривать в этом ключе, то может получиться что-то дельное.